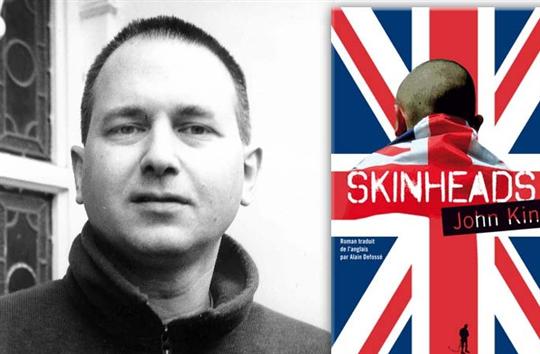

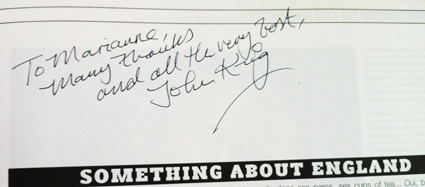

Pourquoi ne pas me lancer dans des interviews in english, et pourquoi, puisque New Noise me laisse toute latitude, ne pas contacter un auteur qui a bouleversé ma vie ? John King ! Après moult recherches, John King n’a pas de site internet, pas de compte facebook, pas d’agent… mais il est éditeur à London Books. So, je lui adresse un petit mail, avec comme objet : « A message in a bottle to you, Mr King ». Et le lendemain, il répond : « I received your bottle and opened it and read the message and thank you for your kind words. I’m more than happy to do an interview ». Touchant, n’est-il pas ? Le début d’une correspondance qui dure depuis… Thank you so much, Mr King.

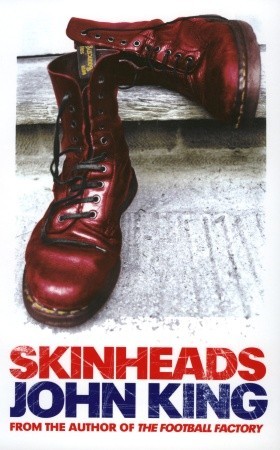

Ah ! L’Angleterre… ses bus à impériale, sa reine, ses jolis écureuils dans ses parcs, ses cups of tea… Oui, bon, si c’est le raffinement des moquettes ou le chic spécieux d’une politesse toute britannique qui vous attirent, passez votre chemin. Les héros des romans de John King sont plus prompts à vous marcher sur les Docs, sans s’excuser en plus, qu’à vous servir des scones sur des plateaux en porcelaine. Son monde est peuplé de prolos, de skinheads, de hooligans. Et qui sont les vrais gentlemen ? Peut-être ceux-là mêmes qui forment la lie des sujets de Sa Gracieuse Majesté, ces fiers représentants d’une classe ouvrière en voie de disparition. King démantèle les clichés aussi sûrement que ses personnages se démontent la tête, à coups de bière ou de poings dans la gueule. Mais attention, avec classe, on reste en Angleterre. Sir ? Yes, Sir John King.

Dans ton dernier roman, Skinheads (éd. Au Diable Vauvert), tu fais évoluer trois personnages principaux, Terry, la cinquantaine, son neveu Ray, qui approche des quarante ans, et Lol, le fils de Terry, quinze ans. Ils incarnent trois périodes différentes du mouvement skinheads. Tu peux nous parler d’eux, de la musique qu’ils écoutent, et de ce courant qui a été si populaire en Grande-Bretagne ?

Terry était ado à la fin des années soixante. Crâne rasé, Docs Martens rouge cerise, blouson Harrington, polo Fred Perry ou chemise Ben Sherman, Levi’s 501 cigarette, il incarne le mouvement skinhead original, son style, sa musique, son mode de vie. Il écoute du ska, cette musique fraîchement débarquée de la Jamaïque qui a su conquérir une place de choix dans les charts : Laurel Aitken, Jimmy Cliff, Clancy Eccles, Dave Barker, Ansell Collins des morceaux emblématiques comme The Israelites de Desmond Dekker and the Aces ou Skinhead Moonstomp de Symarip.

Ray, quant à lui, représente la scène skinhead du début des années quatre-vingt. Sa musique ? Du Oi. Du punk essentiellement : Sham 69, les Cockney Rejects, Angelic Upstarts, 4-Skins, The Last Resort, Blitz, The Business, Infa-Riot, Cock Sparrer, ou encore Menace. Même s’il s’habille légèrement différemment, sobre MA1 vert et DM à bout ferré, il illustre une des branches du mouvement. Bien sûr, quand il s’agit de musique, ces deux courants se retrouvent, se mêlent. Lol, qui n’est pas tout à fait un skinhead, aime le résultat que donne la fusion de ces deux périodes musicales. Ce mélange, ce ska-punk, est arrivé en Angleterre par les Etats-Unis, où des groupes comme Rancid sont de grands fans de Oi et de ska, tandis que les premiers skins s’éclataient sur Prince Buster ou sur le son 2-Tone des Specials, par exemple.

La musique que Terry écoute en 1969 est faite par des musiciens en Angleterre ou est-elle exportée directement de Jamaïque ?

Elle était faite par des Jamaïcains, dont certains vivaient en Angleterre. Il y avait énormément de disques produits spécialement pour alimenter le marché skinhead-reggae, dont beaucoup avaient d’ailleurs le mot skinhead dans le titre. Ces disques se vendaient super bien et beaucoup sont parvenus en haut de classement dans les charts. Il y avait donc un vrai mélange, des échanges qui touchaient le cœur des masses populaires.

En France, alors qu’on copie tout ce qui vient d’Outre-Manche, on semble avoir largement ignoré le mouvement original de 1969. On connaît des skins principalement le courant facho et raciste des 80’s, puis, en opposition, les redskins. Ainsi, les skinheads en Angleterre, ne sont pas, en tous cas pas tous, les fascistes que nous a présentés la presse ?

Absolument pas. Mais c’est une question de définition. Est-ce que le simple fait de se raser la tête fait de quelqu’un un skinhead ? C’est un stéréotype un peu trop facile, peut-être dû à ce look para-militaire. Les Boneheads, ces skins néo-nazis, sont seulement une infime minorité extirpée d’un ensemble beaucoup plus vaste.

Dans Skinheads, Terry est très agacé par la diffusion d’un documentaire à la télé, appelé Skinheads and Swastikas, dans lequel les skins sont présentés comme étant tous des fachos. Les membres du mouvement doivent être très en colère qu’on les associe toujours à cette image négative.

Ça ennuie Terry, même s’il est habitué à cette déformation de la vérité. Mais il n’y a pas que les skinheads qui sont montrés de cette façon. La classe laborieuse blanche doit faire face à de nombreux préjugés, mis en avant par les médias et ceux qui détiennent le pouvoir. Elle a peu de moyens de se défendre, alors c’est facile pour pour les milieux influents de ne pas l’écouter, de ne pas relayer ses opinions. Par exemple, celui qui s’oppose à l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Union Européenne est souvent présenté comme étant étroit d’esprit, voire raciste.

« La Grande-Bretagne a toujours été une terre d’asile pour les réfugiés, qu’il s’agisse des protestants persécutés en Europe, des juifs qui ont fui les pogroms en Russie au dix-neuvième siècle, des Polonais et des Français Libres pendant la seconde guerre mondiale. »

J’ai peut-être tort, mais j’ai l’impression que si nous n’avons eu que la version nazie des skins ici, ça a à voir avec ce sentiment d’être « fier d’être Anglais ». En France, la fierté nationale est toujours liée aux idées et aux partis d’extrême droite. Tu penses que cette différence pourrait venir de la seconde guerre mondiale, très présente dans tes romans, où les Anglais ont pu se construire des images héroïques d’eux-mêmes ? Ou alors, c’est le fait de vivre sur une île qui influence votre façon de penser ?

Effectivement, c’est très vrai, le fait d’être une île et d’avoir été du bon côté pendant la dernière guerre ont sûrement un impact considérable sur la représentation que le peuple se fait de lui-même. Néanmoins, nous devons faire face ici aussi à de forts préjugés, soutenus par les médias et la classe politique. Ils prétendent que si tu te considères comme patriote et/ou que tu refuses de te faire dicter tes choix par Bruxelles, alors tu es forcément un dangereux extrémiste. Ceci dit, les mouvances extrêmes, qu’elles soient de droite ou de gauche, n’ont jamais été aussi puissantes ici qu’elles le sont sur le Continent. Peut-être que cela vient de la différence entre la pensée protestante et catholique, à ce clivage entre croire au libre arbitre et croire au destin, ou au fait que nous n’avons pas de leader suprême comme le Pape. J’ai l’impression que les Anglais, les Britanniques et les pays scandinaves ont une forme de pensée plus progressiste. La Grande-Bretagne a toujours été une terre d’asile pour les réfugiés, qu’il s’agisse des Protestants persécutés en Europe, des juifs qui ont fui les pogroms en Russie au dix-neuvième siècle, des Polonais et des Français Libres pendant la seconde guerre mondiale.

Tes personnages sont fiers d’appartenir à la classe ouvrière, d’incarner des valeurs prolétariennes comme la solidarité, le travail, la capacité à nourrir sa famille. Ils sont skinheads de père en fils et ne veulent pas changer la société, seulement faire de leur mieux. Ils sont très éloignés des punks qui rejetaient la vie barbante de leurs parents, non ?

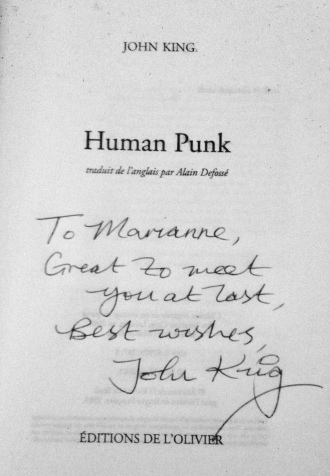

Il y a différentes sortes de punks, comme j’ai essayé de le montrer dans mon roman Human Punk. J’ai toujours pensé que cette idée du punk qui « s’ennuie » était plus une posture hippy, middle-class, un truc inventé de toutes pièces par des mecs comme Malcolm McLaren, que ça n’était pas vrai, en réalité, dans les premiers temps du mouvement. Comment les gamins auraient-ils pu être ennuyés par, ou considérer comme ennuyeux, ceux qui avaient lutté pendant la guerre, avaient survécu au Blitz et à des décennies de privation ? C’est ma position. Je crois, donc, qu’il n’y a pas autant de différences entre les skinheads et les punks au Royaume-Uni, certainement moins qu’il y en a dans le reste de l’Europe. Mais je reconnais que certaines valeurs inhérentes au punk, comme la notion du do-it-yourself, ont fait de ce mouvement quelque chose de très particulier.

Est-ce parce Thatcher a détruit ce sentiment de fierté dans la classe ouvrière que certains skins se sont radicalisés ?

Je pense sincèrement que les Teds, les rockers, les skinheads, les punks… sont des expressions de la culture de masse. Ainsi, les skinheads étaient, d’une certaine façon, la manifestation d’une réaction, très stylée, contre les hippies à cheveux longs qui sortaient des universités à la fin des années soixante. Thatcher a attiré beaucoup de gens issus de la classe ouvrière en Angleterre justement parce que, selon eux, elle leur offrait des moyens d’exprimer leur fierté – à travers sa défense légitime des Malouines contre l’Argentine fasciste, en leur permettant de devenir propriétaires, en soutenant les travailleurs indépendants qui étaient pénalisés par la gauche. Personnellement, je n’aime pas Thatcher. Elle a fait beaucoup de torts à mon pays et à sa culture. Néanmoins, elle a mis en place des politiques qui ont attiré une majorité de la classe prolétarienne qui n’était pas suffisamment syndiquée.

Skinheads est le dernier épisode d’une trilogie, le cycle satellite, avec Human Punk (éd. de l’Olivier) et White Trash (à paraître Au Diable Vauvert). Tous situés à Slough, ils racontent quarante ans d’histoire britannique, de 1969 à 2008. Ce sont des romans réalistes, presque naturalistes. Est-ce parce qu’ils contiennent des éléments autobiographiques ? En fait, on connaît peu de choses sur toi, hormis le fait que tu es né à Slough, que tu aimes les Sex Pistols et les Clash et que tu es supporter de Chelsea. Que faisais-tu avant d’écrire ?

J’écris sur ce que je connais, sur ma vie. Même si ce sont des fictions, il y a forcément des éléments tirés de la réalité dans mes histoires. Avant d’être consacrée à l’écriture, ma vie était normale, je suppose. J’ai grandi aux environs de Slough et d’Uxbridge. Quand j’étais gamin, j’aimais la musique, le foot et boire un coup. J’ai fait différents boulots après avoir quitté l’école – j’ai bossé en usine, j’ai été manutentionnaire, peintre en bâtiment, employé dans une municipalité. Quand j’ai atteint la vingtaine, j’ai travaillé pour des revues en tant que secrétaire de rédaction. Je faisais un peu de mise en page, des relectures, je m’occupais des relations avec la presse. J’ai fait ça quelques années. A vingt-six ans, j’ai décidé de voyager. J’ai parcouru le Sri Lanka, l’Inde, le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, les Etats-Unis, le Mexique, le Guatemala… J’ai traversé l’Union Soviétique à bord du Transsibérien, j’ai visité l’Australie de Sydney à Perth, j’ai fait le trajet de New York jusqu’en Californie. J’ai commencé à écrire Football Factory au début des années quatre-vingt dix, à mon retour en Angleterre, et il a été accepté en 1995. Depuis, j’écris à plein temps.

Dans ta précédente trilogie, (Football Factory, La meute, Aux couleurs de l’Angleterre),(éd. de l’Olivier) tu combattais déjà certains clichés, sur les hooligans cette fois. Dans ces romans, Tom et ses potes, supporters de Chelsea, ne sont pas les gars stupides auxquels on s’attend. Tu voulais faire entendre ces dérangeantes voix du peuple, justement parce qu’habituellement on ne les entend pas ?

Oui, et aussi parce qu’on a dit tant de choses exagérées au sujet de l’hooliganisme dans le football. On a énormément surestimé l’ampleur du phénomène. Et puis, je trouvais ça tellement hypocrite de la part des gens qui le condamnaient, ceux-là mêmes qui ont baissé les pensions de retraite et qui ont engagé le pays dans des guerres où des milliers d’hommes sont morts. Le foot est devenu un spectacle et des personnages comme Tommy Johnson sont des cibles faciles sur lesquelles les élites politiciennes et médiatiques peuvent déverser leur fiel. Je voulais montrer la frustration et l’impuissance de ces jeunes anglais ordinaires.

En fin de compte, tes deux trilogies parlent de la même chose : du fait de trouver une nouvelle famille pour vivre intensément une passion, qu’il s’agisse de la musique, du football ou de la baston entre supporters, du fait de rester unis contre le reste du monde, de se créer une vie plus excitante.

Il y a des correspondances entre elles, sans aucun doute. La trilogie sur le football s’intéresse peut-être plus aux groupes, alors que le cycle satellite est plus centré sur l’individualité des personnages, leur environnement, leurs rêves.

J’ai lu que tu avais été rangé dans la catégorie « auteur qui écrit sur le football ». Mais écrire sur le foot, et surtout en Angleterre, ce n’est pas écrire sur le sport mais sur le peuple, non ?

C’est ce qu’on dit souvent de moi, effectivement. Mais je n’ai jamais écrit de livre sur le foot. Peut-être que je le ferai d’ailleurs, un jour. Comme tu le soulignes, j’ai écrit sur des personnages qui assistent à des matchs de foot, mais leurs vies ne se limitent pas à ça, leur horizon est beaucoup plus vaste. Et à ce titre, ces romans sont politiques. C’est la même chose avec Skinheads, qui parle beaucoup plus de la vie d’une famille que du seul mode de vie skinhead.

« Par le passé, il y a eu de forts mouvements d’intégration, d’assimilation, je voulais rappeler cette réalité, mettre en avant que le sentiment d’être Britannique englobait/englobe une notion plus vaste que la simple origine ethnique. »

Football Factory a été ton premier roman publié. Il a bénéficié d’un énorme succès vendu à plus de 200 000 exemplaires rien qu’au Royaume Uni. Avais-tu écrit d’autres romans, peut-être refusés, avant ? Est-ce que ça a changé ta vie ? Ca a été dur de gérer cette soudaine notoriété ?

J’ai un manuscrit, écrit avant Football Factory. C’est une histoire de voyage, qui parle des années que j’ai passées à voyager. C’est une œuvre très naïve, sûrement peu aboutie et peut-être pas si bonne que ça, mais je la retravaillerai un jour. Elle constituera mon roman ultime et s’appellera Le garçon qui était à la recherche de Dieu, quelque chose dans ce goût-là. Elle fait 200 000 mots pour l’instant, ce qui représente une bonne base à partir de laquelle avancer, et peut-être que je finirai par en faire deux volumes. Ma vie a changé dans la mesure où mes bouquins se sont bien vendus et que ça m’a permis de consacrer tout mon temps à l’écriture. Je ne me considère pas comme quelqu’un de célèbre. Je ne fais pas partie de la « sphère littéraire ». Je continue à faire les mêmes choses qu’avant et j’ai les mêmes amis. C’est facile de rester anonyme quand on est écrivain. Je n’ai jamais couru après la célébrité. Je veux juste écrire mes livres.

Tes romans traitent de la notion de culture populaire, et de sa transmission. Est-ce que tu veux dire que la sous-culture de tes personnages, faite de musique, de lecture et de valeurs spécifiques, vaut celle qu’on peut acquérir à l’école ?

Complètement. Il existe une culture officielle, mais aussi toute une éducation qu’on acquiert grâce à sa famille, ses amis, la culture du milieu dans lequel on grandit, cet apprentissage qui se transmet par l’expérience directe, loin des interférences sociales et politiques. Je ne suis jamais allé à l’université, mais je ne ressens pas cela comme un handicap. D’une certaine façon, ça signifie que je suis capable de penser librement, que je n’ai pas à me conformer à trop de règles en ce qui concerne l’écriture.

La transmission de cette English way of life si particulière s’opère aussi dans les pubs ou les stades, où toutes les générations se mélangent. Est-ce pour ça que Terry veut rouvrir l’Union Jack Club, ce pub laissé à l’abandon ?

L’Union Jack Club avait été ouvert par des gens venus de différents pays, tous fiers d’être britanniques. Par le passé, il y a eu de forts mouvements d’intégration, d’assimilation, je voulais rappeler cette réalité, mettre en avant que le sentiment d’être Britannique englobait/englobe une notion plus vaste que la simple origine ethnique. Des gens venus de différentes parties du Commonwealth étaient considérés comme Britanniques, de même que les Polonais qui sont restés ici après la seconde guerre mondiale étaient désireux d’adopter un nouveau mode de vie plus, plus ouvert. Terry veut rouvrir l’Union Jack Club parce qu’il incarne non seulement le passé, mais aussi l’avenir. Il y a des fantômes dans ce pub, comme dans sa vie, à travers le souvenir de April, sa femme décédée.

Une chose m’a frappée à la lecture de tes romans. Joe, dans Human Punk, grandit en écoutant les mots de Rotten, Strummer, Weller ou Pursey. Ray, dans Skinheads, trouve une sorte de paix en lisant 1984 d’Orwell, Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury, et le film Orange mécanique est très souvent cité. Ces références sont les mêmes qui ont constitué ma propre culture. Et la tienne ? Est-ce que ce n’est pas étrange de penser à cette communauté, dans le monde, qui partage ces mêmes repères ?

En effet, ces gens ont eu une énorme influence sur moi. J’adore aussi Bukowski, et d’autres auteurs américains comme Hubert Selby Jr et John Fante, ou les romans de Zola et de Camus, qui sont des auteurs auxquels je peux facilement m’identifier, même si je ne peux pas les lire dans le texte. Pour moi, Rotten ou Strummer, ces chanteurs/compositeurs étaient comme des auteurs, mais qui parlaient de choses qui m’intéressaient, d’idées qui faisaient écho à ma propre vie. C’est génial cette idée que des gens partagent la même culture dans des pays différents, qu’ils trouvent leur inspiration dans la même musique, la même littérature. Il y a des façons de penser qui nous unissent au-delà de toute considération de langue, de pays ou d’âge.

« Je suppose que j’écris de la prose punk, parce que j’ai été influencé par la musique autant que par la littérature. »

En France, beaucoup de regards sont tournés vers l’Angleterre, qui adorent votre sens de l’humour, votre langue, votre musique. On a vu des centaines de fois Le Monty Python Flying Circus, Chapeau melon et bottes de cuir, Le prisonnier, Bottom, Ab Fab ou plus récemment les Misfits. Penses-tu que l’Angleterre joue toujours ce rôle de moteur culturel aujourd’hui ?

L’Angleterre n’a rien perdu de sa vieille énergie, en dépit de la globalisation et du matérialisme crasse dont l’Ouest souffre. L’humour reste bien vivant, avec ‘Orrible, Benidorm, Inbetweeners, Citizen Khan, par exemple. En ce qui concerne la musique, elle a complètement changé avec l’arrivée de la techno, de la drum’n’bass, et de la jungle. Ça a influencé même des groupes tournés vers les années soixante comme Blur ou Oasis. Aujourd’hui, il y a de jeunes groupes punks, un regain d’intérêt pour le rockabilly, le ska et la culture mod. Mais je crois que la véritable innovation musicale des dix dernières années se trouve dans l’électro. Le dubstep, ça c’est énorme, et intelligent. Des gamins que je connais sont dans ce genre de trucs et ont plein de bonnes idées. Ils utilisent les nouvelles technologies pour explorer des voies intéressantes, comme d’autres l’ont fait avant eux. J’aime beaucoup les groupes qui utilisent le cut-up, les samples, et qui ont su évoluer, comme Tricky, Massive Attack, ou les américains de DJ Shadow, que j’ai vus à Noël dernier, c’était fabuleux. Tout ça me rappelle David Bowie dans les années soixante-dix. J’étais et je demeure un grand fan de Bowie. Je pense que la culture progresse en cercles. Elle se répète et mute en quelque chose de nouveau mais elle s’appuie également sur des références plus anciennes, des racines profondes. C’est très excitant. Rien n’est isolé. Nous sommes tous liés à quelqu’un ou quelque chose.

Les personnages féminins, à travers April, la femme disparue de Terry, et la sexy Angie, me semblent tenir une place plus importante dans ton dernier roman. Est-ce que ça a à voir avec le fait que Skinheads est plus optimiste que tes autres livres ?

Je trouve qu’il y a des personnages féminins forts dans tous mes romans, malgré le discours désinvolte de certains de mes héros masculins. Dans White Trash, l’infirmière Ruby James, est même le personnage central. La meute parle principalement de l’unité entre les hommes et les femmes, du fait que partager une même culture, un même environnement va au-delà des simples questions du sexe. Bien sûr, April et Angie sont des filles skinheads et aiment les même choses que lui, il y a donc une attirance naturelle. Skinheads clôt la trilogie sur une note optimiste, c’est vrai. Ça parle de comment une personne, une culture, en s’appuyant sur des racines profondes, se renouvelle, se projette dans l’avenir.

Pour moi, tes romans sont des romans rock, même punk rock. Speed, excitants, en colère, violents et touchants. C’est dû aux thèmes, à la musique omniprésente mais aussi au style, au rythme. Tu es d’accord avec ça ?

Absolument ! Je suppose que j’écris de la prose punk, parce que j’ai été influencé par la musique autant que par la littérature. J’adore cette rapidité et ce mouvement, ces flux de conscience. Je travaille de plus en plus sur le rythme. C’est ça qui m’intéresse, le débit, la cadence et l’utilisation du langage.

La construction de tes romans est très particulière. Tu utilises beaucoup les flashbacks. Tu mets en avant des dates qui touchent tes héros en tant qu’individus, et tu les inclues dans le récit de façon non chronologique. Je trouve que c’est ce qui fait que l’on perçoit tant de nostalgie. Tu as peur du temps qui passe ?

Dans Skinheads, j’ai employé le passé pour écrire les passages qui se déroulent dans le présent, et le présent pour les passages qui ont lieu dans le passé. J’ai utilisé ce procédé pour lier et mélanger les histoires et les vies des personnages. D’une certaine façon, le temps qui passe peut être perçu comme un cercle ou comme une ligne droite, tout dépend de votre état d’esprit ou de votre façon d’envisager les choses. J’ai peur de prendre du temps car je sais combien c’est précieux, et fugace, même si je continue à le laisser filer trop facilement. J’ai toujours ressenti ça, mais ça devient de plus en plus vrai au fur et à mesure que je vieillis. Néanmoins, je ne vois pas Skinheads comme étant un livre nostalgique, même si j’aborde des sujets qui, à mon sentiment, ont été bafoués ou ignorés par le passé.

Tu es souvent comparé à Irvine Welsh. Vous êtes tous les deux à part dans le monde de la littérature britannique contemporaine. Qu’est-ce qui vous rend si spécifiques ?

Je connais bien Irvine. Je suppose que ce qui nous lie vient du fait qu’on a le même âge et qu’on partage les mêmes centres d’intérêt, les mêmes influences, ainsi que, peut-être, une écriture assez semblable. Il y a quelques autres auteurs qui ont le même âge et la même vision du monde que nous, dans des styles très différents, Alan Warner, Alex Wheetle, David Peace, par exemple.

Irvine Welsh a dit que c’était une tragédie pour lui d’être aussi nul dans les deux domaines qu’il affectionne le plus, la musique et le foot. Tu as été frappé par la même malédiction ?

Pas dans le même ordre. J’aurais voulu être footballeur avant tout, mais je n’étais pas assez bon. Quand je n’arrive pas à dormir, je continue à m’imaginer gamin, remplaçant à Chelsea, je marque quatre ou cinq buts, et j’intègre l’équipe d’Angleterre. En deuxième, j’aurais bien aimé faire partie d’un groupe. J’aurais été lead singer ou guitariste. Mais, cette fois encore, ça n’est pas arrivé. Alors oui, Irvine sait de quoi il parle, le brave homme.

Quels sont tes projets ? J’ai entendu dire que tu essayais de monter un film à partir de Human Punk.

Je tente effectivement de monter un film basé sur Human Punk, et je travaille sur un album fondé sur un autre de mes romans, Prison House. Toutes les chansons sont écrites et en sont au stade d’ébauches, alors j’essaie de trouver l’argent pour le faire. J’aimerais le sortir l’année prochaine.

Tu veux dire que tu as écrit les paroles des chansons ? Qu’en est-il de la musique ?

Oui, j’ai écrit les textes, à partir du roman. C’est Leigh Heggarty, guitariste de renom qui a fait la musique, même si j’y ai apporté ma faible contribution. Dave Ruffy and Segs Jennings, des Ruts, assureront la section rythmique de l’enregistrement, avec un peu de chance. Il nous reste à trouver un chanteur. Je suis le producteur de l’album et j’ai du boulot pour comprendre comment tout ça fonctionne. On s’amuse beaucoup. C’est très reposant d’écrire des paroles. Le projet de film prendra plus longtemps. Nous avons un bon scénario, mais la réussite du projet dépendra de notre capacité à lever des fonds.

A propos de film, j’ai revu récemment le film que Nick Love avait réalisé à partir de Football Factory. Je l’aime beaucoup. Qu’en penses-tu ? C’est drôle de voir ses personnages incarnés au cinéma ?

C’est un très bon film. Il est très respecté, considéré comme le meilleur du genre. Le roman est plus politique mais ça fonctionne et je suis très content du résultat. Etant donné le sujet, ça aurait très bien pu être mal interprété, j’ai été vraiment soulagé quand je l’ai vu. Au début, ça fait très bizarre de voir ses personnages incarnés à l’écran, et puis le roman remonte à la surface. Maintenant, j’ai deux versions de Football Factory dans la tête plutôt qu’une seule.

Tu travailles sur un nouveau roman ?

En ce qui concerne l’écriture, je progresse sagement. Je dois finir la dernière histoire d’un recueil de nouvelles et retravailler sur un roman dont j’ai terminé le premier jet. Il s’appellera Slaughterhouse Prayer, la prière de l’abattoir. C’est un roman qui traite des droits de l’animal, étant donné que je suis végétarien depuis trente ans, et végétalien la plupart du temps. C’est un sujet qui me tient à cœur, dont j’aimerais parler sérieusement depuis longtemps, mais qui est difficile à traiter.

Où en est ta maison d’édition, London Books ?

Pour ce qui est de mon boulot d’éditeur, (il a créé London Books avec un autre auteur, Martin Knight, leur but étant de (ré)éditer des auteurs oubliés comme Simon Blumenfeld, James Curtis, Alan Sillitoe ou Gerald Kersh, ou de nouveaux écrivains, afin de défendre une littérature anglaise marginalisée) avec un peu de chance, j’espère sortir l’année prochaine deux bouquins dans notre collection London Classics, et peut-être même une nouveauté.

Donc, j’ai de quoi m’occuper, ce qui est bien. Ecrire agit sur moi comme une libération, c’est ça qui m’empêche de devenir dingue.

Interview publiée dans New Noise n°13 – novembre-décembre 2012